Seit 2016 entsteht peu à peu die "Designstudie Kurzwellen-Empfänger" DKE-16. Auf Anregung und vielen Baugruppen, die Volker Banfield entwarf, bearbeitete und dankenswerterweise auch die Leiterplatten mit KICAD erstellte, wurde der Stand der Analogtechnik ausgereizt. Meine Frontplatte wurde mit dem Entwurfs-Programm der Fa. Schaeffer AG gestaltet, um ein professionelles Bild auf dem Stationstisch zu liefern. Weitere Details dazu auf Volkers Seite https://banfield.de/Elektronik/CMC3/frame.html (in den clickbaren PDF-Ikonen dort voll dokumentiert). So fanden wertvolle professionelle Bauelemente, die den hohen Stand der analogen Empfänger-Technik im letzten Jahrhundert prägten, eine würdige Umgebung und Einsatz.

Detailliertere technische Dokumentationen bei Volker oder auf

Anfrage. -- Die Frequenzaufbereitung ist digital und fußt auf der

weiter unten u.a.a.O. beschriebenen DDS-9912-Schaltung

(DL7IY[sk]/DL1FAC/DL7LA) sowie einem Arduino-328 für LO und BFO (Code für den AD9850

auf www.AD7C.com); einige

Anregungen und wesentlichen Anteil an der Filtertechnik hat auch

Olaf/DL7HA) beigetragen. Konzept ist ein klassisches

Doppelsuperprinzip (bei SSB/CW genau genommen wegen des BFO

Dreifachüberlagerung) mit hochliegender erster ZF 52,7 MHz und zweiter

ZF 1,4 MHz. Ein weiterer Arduino-328 arbeitet im CW-Decoder

(Goertzel-Algorithmus) nach OZ1JHM. -- Die Master-Frequenz der beiden

AD9912-DDS wird einem GPS-disziplinierten Oszillator (Leo Bodnar) mit

700 MHz entnommen (dessen zweiter Ausgang 10 MHz den Referenztakt für

einen externen Labor-Frequenzzähler liefert). Fallback ist ein

temperaturkompensierter Oszillator auf Si5370-Basis. Die

Taktquelle des AD9850-DDS ist dabei die Frequenz des 2. LO (je nach

Seitenbandlage 51,3 oder 54,1 MHz für den BFO und so ebenfalls GPS-synchron.

Umschaltbare Bandbreiten werden durch sechs 50Ω-Quarzfilter (Marconi,

KVG u.a.) zwischen 300 Hz und 10KHz realisiert. Für FM ist die vom

50Ω-Hybrid mit zwei KVG-Quarzfiltern der ersten ZF auf 52,7 MHz hinter

dem ersten Mischer bereitgestellte Bandbreite etwa 12 kHz geschaltet.

Die Schaltermischer nach PA3AKE erreichen IIP3-Werte > 40 dBm.

Außer einem 30-MHz-Tiefpass (MCL) und einer zusätzlichen

UKW-Rundfunkbandsperre gibt es keine Vorselektion (in praxi nicht

erforderlich).

Website und Text befassen sich seit 2005 z.B. mit häufig vernachlässigten Besonderheiten bei Bauelementen.

Bei Ferriten sind 'alle Konstanten variabel'. Man stelle sich vor,

dass man eine Schaltung entwickeln müsste, in der die Widerstände aus

VDRs oder NTCs (nach Wahl des Kollegen Murphy) bestünden und alle

Kondensatoren aus großen Kapazitätsdioden (vgl. unten XR7). So ist es

keineswegs nur, was die Ferrite betrifft. Zitat DB1NV 2015 auf der UKW-Tagung Weinheim 'Transformatoren gelten unter Studenten als höchst suspekte Bauteile'

Kapazitive Bauelemente: Dass ein Elko andere Eigenschaften

als ein Wickelkondensator hat, dass es Keramikkondensatoren gibt, die trotzdem

für HF ungeeignet sind, ist alles akzeptiert und wohl einigermaßen

verstanden. Dass XR7-SMD-Kondensatoren hervorragende Mikrofone

sind oder dass sie bei Nennspannung u.U. nur noch 20%

ihrer nominellen Kapazität aufweisen können (also eigentlich Varicaps

sind, wie es sich alles z.B. bei einem Lieferanten wie AVX© nachlesen

lässt) dürfte auch heute noch so manchen Entwickler überraschen. Die elektrischen Abmessungen eines Kondensator mit hohem ε sind mit dessen Wurzel größer sind als die mechanischen, weil die Signalgeschwindigkeit entsprechend sinkt und induktive Wirkung entsteht (störende Serienresonanzen sind die Folge).

Cave ferner Widerstände: Errechnete Widerstände (z.B. das Z

einer Koax-Leitung) darf man nicht mit realen (die das Boltzmann-Rauschen

haben) vergleichen oder z.B. in der

Quellimpedanz einer HiFi- oder Senderendstufe durch reaktive Lasten oder SWR

>1,0 Verlustleistung erzeugen wollwn und verheizen. Auch der Innenwiderstand des Lichtnetzes ist so nicht bestimmbar. -- Achtung beim Programm LTSpice: Die Innenwiderstände der Spannungsquellen sind Null, diese Quellen daher beliebig leistungsfähig und müssen stets einen Innenwiderstand zugewiesen bekommen. Besser bei 50-Ω-Quellen ist es, eine 20-mA-Konstantstromquelle B mit einem Parallel-R von 50 Ω als Generator für 1 Veff einzusetzen.

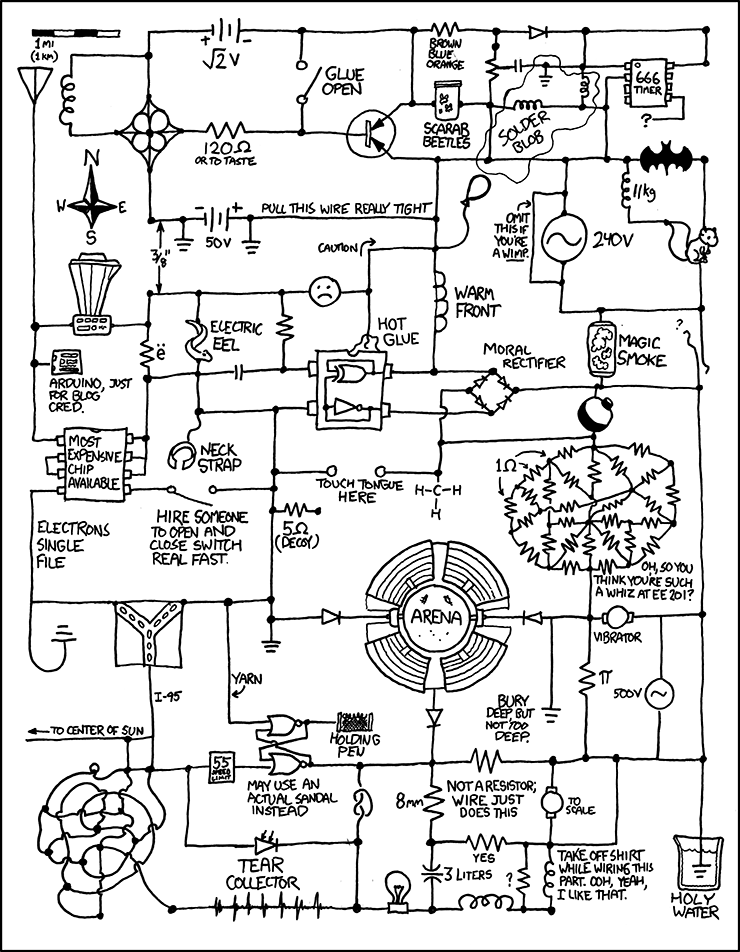

Labor: Der Stromlauf links stammt von der Seite xkcd (zur

Lizenz siehe http://xkcd.org/license.html).

Gesucht wird

das Datenblatt des 666-Timers oben re.

.................N2ADR group on the web via http://groups.io

..........Selbstbau begonnen 2010 : SDR-Transceiver-Baustein, 10 kHz bis 60 MHz

Jim, N2ADR entwarf dieses 'Software

Defined Radio' für den Sende- und Empfangsbetrieb

(nach einem A/D-Wandler an der Antennenbuchse, der

alles digitalisiert, wird im Gerät nur noch mit den

digitalen Daten weitergearbeitet und letzlich ist erst

wieder für das Ohr die Rückwandlung in die analoge

Domäne notwendig; mathematische Verfahren treten an

die Stelle von Analogtechnik; das Endergebnis ist

aber immer von den Rohdaten abhängig, die analog

gewonnen werden und vom Wandler. Die Anforderungen an Präzision

verlagern sich auf den Eingang; dessen Probleme mit

Rauschen, Nichtlinearitäten bleiben erhalten, sie

erscheinen nur an anderer Stelle der Hardware.

PC-Software kann immer nur gering verbessern, was im

Analogteil beim HF-Teil vernachlässigt oder übersehen wurde.

Die Musterplatine im Bild entstand nach Jims

umfangreichen Unterlagen auf seiner Webseite. Anfang

Dez. 09 beschlossen Detlef, DL7IY✝ und Günter,

DL7LA, den Nachbau. Seit Anfang März

2010 sind beide Muster voll qrv. Eine Veröffentlichung in

Deutsch erschien im FUNKAMATEUR, Heft 8/2010 ab Seite

814.

Links im Bild liegt in der Mitte der

Eingangstransformator der Antenne, der über einen

Vorverstärker den ADC treibt. Die digitale

Verarbeitung erfolgt im FPGA (großer Baustein in der

Mitte) und UDP-Daten gehen über die

Ethernet-Schnittstelle (kleinerer Baustein rechts) in

den PC zur Weiterverarbeitung. Als

Software wird 'quisk' verwendet; seinerzeit unter Linux

Ubuntu 9.10, heute wird alles bis WinX unterstützt. Der Mikroschalter unten am Rand

ist improvisierter CW-Taster. Der Master-Takt

122,880 MHz kommt aus dem Clock-Baustein unten links.

Ein 14-bit-DAC erzeugt das HF-Sendesignal und ein

8-bit-DAC stellt die Sendeleistung ein (bis ca. 0 dBm

Nominalpegel). Diese Leiterplatte ist nur doppelseitig,

es sind daher auf der Rückseite noch diverse

Drahtbrücken vorhanden, die z.B. die Speisespannungen

verteilen. Die Stromaufnahme beträgt max. (bei

Sendebetrieb) 1 A bei 3,3 V, alle weiter erforderlichen

Spannungen (1,2 und 2,5V für den FPGA-Core werden

von Spannungsreglern auf der Platine aus der

3,3-V-Versorgung gewonnen).

Eine Besprechung der 'quisk'-Bedienoberfläche gab es im

Artikel von Olaf, DL4DZ, im FUNKAMATEUR 4/10, p. 397.

Quisk 2020 arbeitet übrigens

auch mit Soundkarten-Programmen wie fldigi zusammen

und kann auch mit Geräten wie dem K3 zusammenarbeiten; die soapy-Schnittstelle ist in Arbeit.

Empfangen wird in CW/SSB/AM/FM/FreeDV, Sendebetriebsarten

ebenso, die (von 48 bis 960 kHz einstellbare)

Darstellungsbreite ist normalerweise um 240 kHz, so

dass man z.B. 80-m-Fonie in einem Rutsch überblickt.

Jims Decimationsraten sind einstellbar, so sind

48 kHz für genauere Darstellung bis 960 kHz (zur

Beobachtung von VHF/UHF-Transverter-Bereichen,

schneller Rechner bei 960 kHz erforderlich) verfügbar.

PC und Transceiver sind bei DL7LA mit über denselben

Router verbunden, der auch die DSL-Dienste im

heimischen Netzwerk zur Verfügung stellt.

Als proof of concept lief das System mit einem nur über

WLAN angebundenem Netbook.

Die Länge der Verbindung nicht wie bei

USB begrenzt; eine Fernsteuerung über das Internet ist

leicht realisierbar. Die Lizenzprobleme bei USB2.0

unter Linux entfallen vollständig. Wegen der

galvanischen Trennung im Ethernet fallen auch evtl.

HF- und Brummschleifen weg. Sämtliche Kommunikation

erfolgt über UDP. Das Mikrofon und der

Stationslautsprecher wird an der (einfachen, 16 Bit

eingebaut ausreichend) Soundkarte des PC

angeschlossen, (oder man verwendet ein USB-Headset);

die Modulation wird durch einen digitalen

Dynamikprozessor in punkto Lautstärke und Frequenzgang

mitbestimmt. Getastet (T/R bzw. CW) wird die Platine

direkt oder seriell vom PC aus. Als Testsignal liefert ein besonderer Button

ein digital generiertes Zweitonsignal mit 0, -3 und -6

dBm und einer spektralen Reinheit von 14 bit, also

praktisch etwa -75 dBc auf allen Frequenzen, die der

TRX sendemaeßig erzeugen kann.

Alle Software ist frei in die GPL gestellt. Für das

Laden der Firmware der Platine, die in Verilog(©)

vorliegt, ist der oben im Bild liegende

Programmieradapter 'USB-Blaster (©)' notwendig

(Anschluss über 10pol Wannenstecker oben am

Platinenrand). Dieses bei Jim (http://james.ahlstrom.name) Programm wird mit der ebenfalls

vom Hersteller des FPGAs im Netz kostenlos zur

Verfügung stehenden Software QUARTUS© unter Windows(©)

kompiliert und in das EEPROM geladen; beim Einschalten

der Speisespannung lädt das FPGA sich diesen Inhalt

und das Programm startet nach ca. 1 sec.. Weitere Firmwares hat Stefan, DL2STG, erstellt.

Für den kompletten Transceiver müssen

weitere Baugruppen, wie PA und Tiefpässe etc.

mitgeschaltet werden. Jim stellt auch dafür im

Download verschiedene Programmvarianten vor. Ohne

großen Aufwand kann dies z.B. mit dem AVR-NetIO auch

über Ethernet realisiert werden. Der

Python-Code ist frei und kann vom Benutzer angepasst /erweitert werden.

Begonnen mit Quanta Plus

3.4.0 unter SuSe 9.3 (Linux 2.6.11.4-21.15)

und KDE 3.4.0 Level "b"weiterbearbeitet mit Quanta

3.5 unter Ubuntu 8.10/ Ubuntu 9.04/ Ubuntu

10.04LTS. --- 2005..2011. Immer

immer wieder und zuletzt aktualisiert und

bereinigt 2020 (Ubuntu 18.04 LTS).

Wise men don't need

advice. Fools don't

take it. --Benjamin

Franklin

Copyright Notice. This

article, including but not limited to all

text and diagrams, is the intellectual

property of the author, and is Copyright

2006-2020. Reproduction or re-publication by

any means whatsoever, whether electronic,

mechanical or electro- mechanical, is

strictly prohibited under International

Copyright laws. The author grants the reader

the right to use this information for

personal use only, and further allows that

one (1) copy may be made for reference.

Commercial use is prohibited without express

written authorisation by Guenter Richter.t>

Good

decisions come from experience; experience

comes from bad decisions. -- Mark Twain

Home of Gabi und Günter Richter